I giovani alla prova della pandemia

La necessità di garantire pari opportunità generazionali è emersa in tutta la sua urgenza in conseguenza della crisi pandemica, i cui effetti sociali ed economici negativi si sono scaricati in misura maggiore proprio sui giovani.

La percezione che i gangli del potere decisionale siano in mano alle fasce anziane della popolazione è molto forte tra i giovani. È quanto emerge da una indagine del Censis: il 74,1% dei giovani di 18-34 anni ritiene che ci siano troppi anziani a occupare posizione di potere negli ambiti dell’economia, della società e dei media, enfatizzando una opinione comunque ampiamente condivisa da tutta la popolazione (65,8%). Il 54,3% dei 18-34enni (a fronte del 32,8% della popolazione complessiva) ritiene che si spendano troppe risorse pubbliche per gli anziani, anziché per i giovani.

I giovani Neet rappresentano una eclatante fragilità sociale del nostro Paese. Tra gli Stati europei, l’Italia presenta il dato più alto, che negli anni continua a crescere. Nel 2020 i giovani di 20-34 anni che non studiano e non lavorano erano 2,7 milioni, pari al 29,3% del totale della classe di età, ovvero il 5,1% in più rispetto all’anno precedente. Di questi, il 28,6% fino a 24 anni di età e il 71,4% di età compresa tra 25 e 34 anni. Le femmine (34,9%) prevalgono sui maschi (23,9%), soprattutto tra i 25-34enni (38,7%). Inoltre, nel Mezzogiorno i 20-34enni che si trovano in questa condizione sono il 42,5%, quasi il doppio dei coetanei che vivono nelle regioni del Centro (24,9%) o nel Nord (19,9%). Ma tra il 2019 e il 2020 i Neet sono aumentati dell’8,3% nel Centro e del 15,1% nel Nord, mentre al Sud si è registrata una timida inversione di tendenza (-0,6%) (tab. 21).

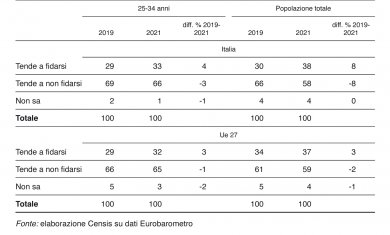

L’impatto che la precarietà lavorativa esercita nei percorsi di vita individuali influisce sul clima di fiducia verso lo Stato e verso le istituzioni. Il 58% della popolazione italiana tende a non fidarsi del governo, tra i giovani adulti la percentuale sale al 66%, valore questa volta in linea con la corrispondente media europea (65%), a riprova del fatto che la questione giovanile, con le sue articolazioni nazionali, investe anche lo scenario comunitario nel suo insieme. Nonostante nel 2021 gli sfiduciati tra i 25-34enni siano ancora più di 6 su 10, rispetto al 2019 si osserva una diminuzione di 3 punti percentuali, meno di quanto avvenuto nella popolazione complessiva (-8%) (tab. 24).

Le donne alla prova della pandemia

A giugno 2021, nonostante il rimbalzo economico del primo semestre, le donne occupate hanno continuato a diminuire: sono 9.448.000, alla fine del 2020 erano 9.516.000, nel 2019 erano 9.869.000. Durante la pandemia 421.000 donne hanno perso o non hanno trovato un lavoro.

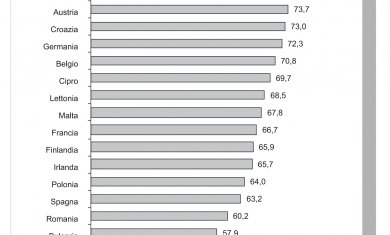

Il tasso di attività femminile, che fotografa la percentuale di donne in età lavorativa disponibili a lavorare, a metà anno è al 54,6%, si è ridotto di circa 2 punti percentuali durante la pandemia e rimane lontanissimo da quello degli uomini, pari al 72,9%. Da questo punto di vista, l’Italia si colloca all’ultimo posto tra i Paesi europei, guidati dalla Svezia, dove il tasso di attività femminile è pari all’80,3%, e siamo distanti anche da Grecia e Romania, che con il 59,3% ci precedono immediatamente nella graduatoria.

La pandemia ha rappresentato un surplus inedito di difficoltà rispetto a quelle abituali per le donne che si sono trovate a dover gestire in casa il doppio carico figli-lavoro. Il 52,9% delle donne occupate dichiara che durante l’emergenza sanitaria si è dovuta sobbarcare un carico aggiuntivo di stress, fatica e impegno nel lavoro e nella vita familiare, per il 39,1% la situazione è rimasta la stessa del periodo pre-Covid e solo per l’8,1% è migliorata. Una condizione che, ancora una volta, non è la stessa per gli occupati uomini, che nel 44,9% dei casi dichiarano che stress e fatica sono rimasti gli stessi, nel 39,3% sono peggiorati e nel 15,9% migliorati (tab. 26).

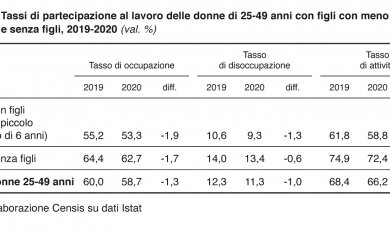

C’è però un sottoinsieme di donne che ha sofferto più delle altre gli effetti della pandemia, in quanto si sono trovate a dover ridefinire da un momento all’altro la propria non semplice organizzazione della vita, senza poter contare su asili nido e scuole dell’infanzia, né sul welfare familiare di supporto. Si tratta delle madri occupate che hanno figli in età prescolare. Sono donne che presentano già livelli di partecipazione al lavoro inferiori alle loro coetanee senza figli e per le quali la distanza si è acuita nell’anno della pandemia. Alla fine del 2020 le occupate con una età di 25-49 anni madri di un figlio con meno di 6 anni erano 1.211.000 e rappresentavano il 12,7% del totale delle occupate in Italia. Il loro tasso di occupazione è del 53,3% e si è ridotto dell’1,9% nell’ultimo anno. Quello delle donne della stessa età che non hanno figli è del 62,7%, superiore di quasi 10 punti percentuali, e si è ridotto dell’1,7% (tab. 27).

Per le giovani madri si riduce anche del 3,1% il tasso di attività, che nel 2020 era pari al 58,8%, contro il 72,4% delle donne senza figli (-2,5% nell’anno della pandemia). Diminuisce, come effetto di una minore propensione a cercare lavoro, anche il tasso di disoccupazione, che è al 9,3% contro il 13,4% delle donne con figli.

Ancora una volta il confronto con l’Europa rivela il gap italiano in tutta la sua drammaticità: l’Italia si trova al quart’ultimo posto nella graduatoria dei Paesi europei costruita in base al tasso di occupazione delle donne tra 20 e 49 anni che hanno almeno un figlio in età prescolare. La graduatoria è guidata dal Portogallo, con un tasso di occupazione dell’81,7%, ed è chiusa dall’Ungheria, con il 38,6%, a fronte di una media europea del 64,7% (fig. 16).

Il bello e il brutto di internet

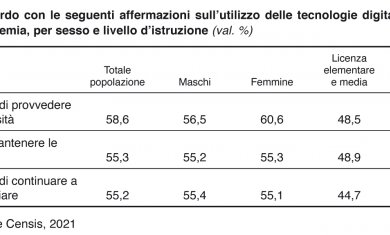

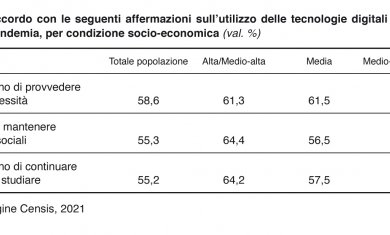

I dispositivi digitali hanno consentito alla maggioranza della popolazione di adottare strategie di difesa dallo stato di incertezza degli ultimi due anni. Non c’è dubbio che la battaglia contro la pandemia sia stata combattuta individualmente con le armi della disintermediazione digitale. Attraverso i device digitali in nostro possesso abbiamo potuto garantire continuità ad attività fondamentali: scuola, lavoro e attività professionali, relazionali interpersonali. Lo pensa più di un italiano su due, che riconosce come, durante l’emergenza, le tecnologie digitali gli abbiano consentito di provvedere alle proprie necessità (58,6%), di mantenere le relazioni sociali (55,3%) e di continuare a lavorare o studiare (55,2%) (tab. 28).

Si è trattato di un fenomeno di massa per il numero degli utenti coinvolti, ma l’accesso all’ecosistema digitale continua a presentare aspetti discrezionali che dipendono dalla somma di diversi fattori.

Il primo è legato alle differenze anagrafiche. La maggior parte degli over 65 anni parte da una dieta mediatica tradizionale, fatta per lo più di radio, tv e carta stampata, rispetto a un mix di media quasi privo dei mezzi a stampa nel caso dei giovani under 30. Nel mezzo c’è il corpaccione dei giovani adulti tra 30 e 45 anni, i cui modelli di consumo mediatico tendono ad assomigliare sempre di più a quelli dei giovanissimi.

Conta poi la condizione socio-economica dell’utente, che influisce sull’acquisto di dispositivi e sulla qualità delle connessioni utilizzate: vivere pienamente la digital life dipende molto dal tenore di vita. Il 61,3% di coloro che dichiarano una condizione economica medio-alta afferma che durante la pandemia le tecnologie digitali hanno consentito di provvedere ai propri bisogni, contro il 53,8% degli italiani di livello economico medio-basso. La forbice si allarga ulteriormente quando si considera la funzione dei dispositivi digitali come strumenti utili per mantenere le relazioni interpersonali: tra i più abbienti la percentuale si attesta al 64,4%, tra i meno abbienti scende al 51,8%. Inoltre, il 64,2% degli italiani più agiati ritiene che i device digitali siano stati d’aiuto per preservare le attività di studio e lavoro, ma la percentuale si riduce al 50,3% tra i meno ricchi. A dimostrazione del fatto che, anche nel caso del digitale, la capacità di spesa delle famiglie è ancora un fattore dirimente (tab. 31).

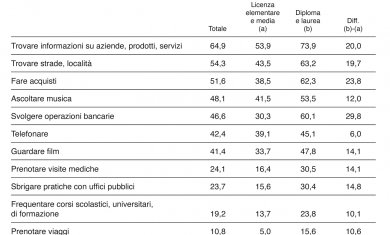

C’è poi il nodo delle competenze: prima di tutto quelle informatiche di base, che consentono di utilizzare senza problemi sia i dispositivi digitali, sia le piattaforme online e le applicazioni. Il livello di istruzione degli utenti di internet rappresenta ancora un fattore selettivo nell’utilizzo più o meno sofisticato del web. In cima alla graduatoria della diseguaglianza in base al titolo di studio c’è l’home banking: gli utenti in possesso di un basso titolo di studio (fino alla licenza media) sono più restii a utilizzare online il proprio conto corrente: lo fa il 30,3% a fronte del 60,1% di diplomati e laureati (tab. 32).

I risvolti sociali positivi: la riscoperta della solidarietà

Nei più o meno prematuri bilanci su ciò che la pandemia ha provocato, in un momento caratterizzato da una grande sofferenza individuale e collettiva, emerge il riconoscimento di una conseguenza controcorrente: la riscoperta dei legami comunitari e del valore della solidarietà. Le forme di aiuto spontaneo, più o meno strutturato, che si sono moltiplicate dall’inizio della pandemia, a partire dai luoghi di vita, hanno rappresentato uno strumento fondamentale di risposta ai diversi periodi dell’emergenza.

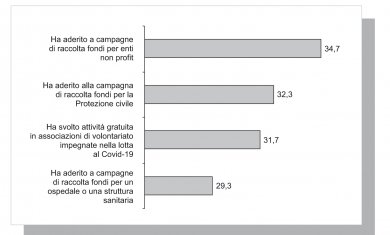

Un terzo degli italiani, a partire dal primo momento di diffusione del Covid-19, si è impegnato in prima persona, partecipando a iniziative di solidarietà collettiva collegate con l’emergenza sanitaria, prima di tutto aderendo alle raccolte di fondi organizzate in quel periodo: da quelle per le associazioni non profit impegnate in iniziative di solidarietà per le persone più vulnerabili a quelle per la Protezione civile, a quelle in favore degli ospedali e delle strutture sanitarie. Inoltre, quasi un terzo di coloro che si sono attivati in chiave solidale per far fronte all’emergenza lo hanno fatto svolgendo in prima persona attività gratuita in associazioni di volontariato impegnate nella lotta all’infezione (fig. 17).

La pronta capacità di mobilitazione personale di una quota non irrilevante di italiani di fronte alle emergenze che si sono susseguite in anni recenti è testimoniata anche dalla significativa percentuale (il 43,5%) che ha partecipato, prima dell’emergenza Covid-19, a iniziative di solidarietà collettiva collegate a eventi disastrosi o a calamità naturali che hanno colpito il territorio italiano. Tuttavia, la pandemia ha rappresentato una spinta in più, inducendo all’impegno personale anche persone che non si erano mobilitate di persona prima del Covid-19: tra il 29,7% di chi si è attivato, il 12,3% non lo aveva fatto in precedenti emergenze.

Una conferma indiretta del significativo impegno solidale, anche di tipo individuale, degli italiani durante la pandemia si ritrova anche nei risultati di una ulteriore indagine rivolta agli enti del non profit: nel 73,1% dei casi gli enti che hanno dichiarato di avere ricevuto donazioni in denaro e in natura nel 2020 le hanno ricevute da privati cittadini e, rispetto al 2019, l’importo delle donazioni è rimasto stabile (per il 39,9%) o è aumentato (per il 33,4%). D’altro canto, l’azione di questi enti ha garantito una importante attività di sostegno e solidarietà che si è mantenuta durante l’emergenza: solo un ente su dieci ha interrotto la propria attività, mentre il 74,0% ha modificato le modalità di realizzazione delle proprie attività per consentirne la prosecuzione, anche parziale.

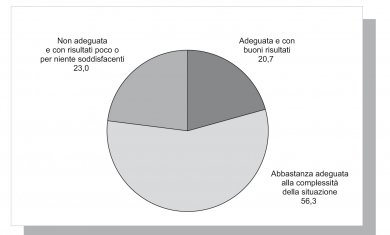

Nel giudizio sulla gestione dell’emergenza da parte delle istituzioni (dalle istituzioni sanitarie alla Protezione civile, fino al Governo), prevale una valutazione positiva, con il 56,3% degli italiani che la considera abbastanza adeguata in considerazione della complessità della situazione, il 20,7% che la ritiene adeguata e con buoni risultati, a fronte di una quota più bassa (il 23,0%) che la ritiene inadeguata e con risultati poco o per niente soddisfacenti (fig. 18).