L’Italia dei rancori

Il rancore è di scena da tempo nella nostra società, con esibizioni di volta in volta indirizzate verso l’alto, attraverso i veementi toni dell’antipolitica, o verso il basso, a caccia di indifesi e marginali capri espiatori, dagli homeless ai rifugiati. È un sentimento che nasce da una condizione strutturale di blocco della mobilità sociale, che nella crisi ha coinvolto pesantemente anche il ceto medio, oltre ai gruppi collocati nella parte più bassa della piramide sociale.

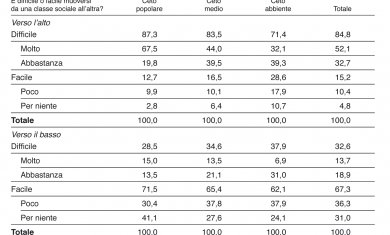

Prevale la convinzione che sia difficile salire nella scala sociale: lo pensa l’87,3% degli italiani che sentono di appartenere al ceto popolare, l’83,5% del ceto medio, ma anche il 71,4% del ceto benestante. Al contrario, pensano che sia facile scivolare in basso nella scala sociale il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, ma anche il 62,1% delle persone più abbienti (tab. 18).

D’altro canto, l’ascensore bloccato è una componente costitutiva della psicologia dei millennial, permeata dalla convinzione che le opportunità di crescere socialmente sono davvero poche: infatti, l’87,3% di loro pensa che sia molto difficile muoversi verso l’alto nella scala sociale e il 69,3% che al contrario sia molto facile scendere in basso.

In questo contesto le strade della psicologia infettata dalla disillusione sono indefinite: così le forme del rancore che non muovono verso l’alto tendono a cristallizzarsi in inedite distanze, avversioni, magari puramente intenzionali, che però contagiano le relazioni tra le persone. Richiesti di indicare come reagirebbero se la propria figlia femmina sposasse una persona con alcune marcate caratteristiche distintive, è emersa la contrarietà del 66,2% dei genitori italiani in caso di matrimonio della figlia con una persona di religione islamica, del 48,1% con una persona più anziana di vent’anni, del 42,4% con una persona dello stesso sesso, del 41,4% con un immigrato, del 27,2% con un asiatico, del 26,8% con una persona che ha già figli, del 26% con una persona con livello di istruzione inferiore, del 25,6% con una persona di origine africana e del 14,1% con una persona con una più bassa condizione economica (tab. 19).

Così trova spazio anche una inedita ingenerosità, molto più marcata nei gruppi posizionati più in basso nella scala sociale, in linea con un neo-protezionismo sociale che ha corso a livello globale: se il 47% degli italiani è favorevole ad aiutare rifugiati e profughi, ben il 45% è contrario, quota che sale al 53% tra gli operai e i lavoratori manuali, al 50% tra i disoccupati e addirittura al 64% tra le casalinghe.

Non sorprende allora il mood generale sull’immigrazione extracomunitaria, che evoca sentimenti negativi nel 59% degli italiani, con valori molto più alti man mano che si scende nella scala sociale: esprimono sentimenti negativi il 72% delle casalinghe, il 71% dei disoccupati e il 63% degli operai e dei lavoratori manuali.

Se la crisi ha avuto effetti psicologici regressivi con la logica del “meno hai, più sei colpito”, la ripresa finora non è ancora riuscita a invertire in modo tangibile e inequivocabile la rotta. La distribuzione dei suoi dividendi sociali appare finora inadeguata a riaprire l’unica via che potrebbe allentare tutte le tensioni: la mobilità sociale verso l’alto.

Il rimpicciolimento del Paese

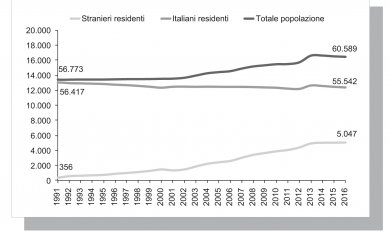

La demografia italiana è quella di un Paese segnato dalla riduzione della natalità, dall’invecchiamento e dal calo della popolazione. Nel 2016, per il secondo anno consecutivo, si segnala una diminuzione della popolazione: -1,3 per 1.000 residenti, ovvero 76.106 abitanti in meno. Anche nel 2015, infatti, si era registrato un calo ancora più significativo della popolazione, che si era ridotta di 130.061 persone (fig. 14).

Sulla dinamica della popolazione ha un peso rilevante l’andamento del tasso di natalità, che nel 2016 si è fermato a 7,8 per 1.000, segnando un nuovo minimo storico di bambini nati pari a 473.438. La compensazione finora assicurata dalla maggiore fertilità delle donne straniere sembra destinata a ridursi. Infatti, a fronte di un tasso di fertilità complessivo pari a 1,34 figli per donna, quello delle straniere è pari a 1,95 contro l’1,27 delle italiane. Tuttavia, la tendenza è a una riduzione anche del numero medio di figli delle straniere, che era pari a 2,37 nel 2012.

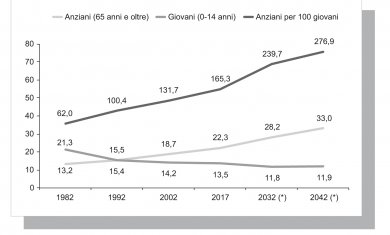

Di conseguenza, il ricambio generazionale non viene assicurato e il Paese invecchia a ritmi sostenuti: gli over 64 anni superano ormai i 13,5 milioni (il 22,3% della popolazione). Le previsioni demografiche annunciano oltre 3 milioni di anziani in più già nel 2032, quando la popolazione anziana raggiungerà una incidenza sul totale pari al 28,2%, frutto del passaggio nella terza età della consistente generazione dei baby boomer (fig. 17).

In questo quadro, il numero di anziani per 100 minori da 0 a 14 anni cresce inesorabilmente, con un ampliamento della forbice sempre più marcato già a partire dai prossimi quindici anni. La riduzione della quota di giovani riguarda tutte le fasce d’età: complessivamente, nel 1991 la popolazione di 0-34 anni (26,7 milioni di persone) rappresentava poco meno della metà della popolazione totale (il 47,1%), mentre nel 2017 risulta pari al 34,3% (20,8 milioni di persone), con una riduzione più netta del numero di giovani nelle fasce d’età 15-18 anni (-32,4%) e 19-24 anni (-34,3%).

Sulla dinamica in decrescita incide anche la spinta verso l’esterno, confermata dall’andamento dei trasferimenti all’estero dei cittadini italiani, pari per il 2016 a 114.512: un numero triplicato rispetto al 2010, quando gli italiani cancellati per l’estero erano stati solo 39.545.

Poveri immigrati

Che futuro può avere un Paese che fa sempre meno figli, in cui i giovani scarseggiano e gli anziani abbondano, e che mostra una forte carenza di capitale umano qualificato sia tra i nativi che tra i cittadini stranieri?

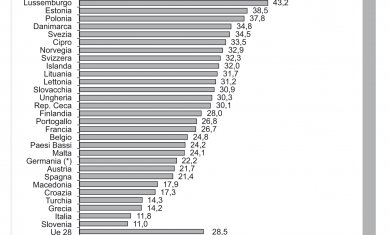

Nel nostro Paese il 14,7% della popolazione di 15-74 anni è in possesso di una laurea o di un titolo equivalente (il 15,1% tra i nati in Italia): si tratta di una percentuale che ci pone decisamente al di sotto della media dell’Unione europea, che vede ben il 26,1% della popolazione in possesso di un livello di istruzione terziaria. Inoltre, nel nostro Paese la quota di stranieri non comunitari laureati è dell’11,8%, ma in Europa la percentuale è del 28,5%, addirittura superiore al 25,8% dei nativi (tab. 23).

In Irlanda il 58,5% dei cittadini extracomunitari residenti è in possesso di un livello di istruzione terziaria, nel Regno Unito il 50,6%, in Francia il 26,7%, in Spagna il 21,4%. Peggio di noi solo la Slovenia, dove i laureati tra i non comunitari sono l’11% (fig. 20).

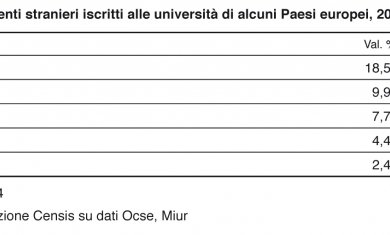

Si tratta di un problema che parte da lontano e che risulta evidente anche dalle quote di studenti stranieri iscritti nelle università italiane, pari al 4,4% del totale. Nel Regno Unito gli stranieri iscritti alle università sono il 18,5% del totale, in Francia il 9,9%, in Germania il 7,7% (tab. 24).

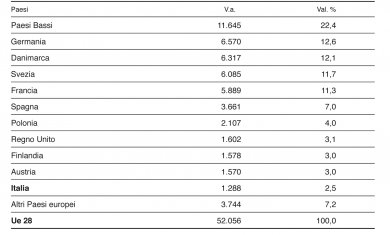

Nel 2016, su 52.056 nuovi permessi rilasciati nell’Unione europea a lavoratori qualificati, titolari di Carta blu e ricercatori, in Italia ne sono stati emessi solo 1.288 (cioè appena il 2,5% del totale), mentre nei Paesi Bassi ne sono stati attivati 11.645, in Germania 6.570, in Francia 5.889, in Spagna 3.661, nel Regno Unito 1.602 (tab. 25).

L’88,5% degli stranieri che nel nostro Paese lavorano alle dipendenze fa l’operaio (il 41% tra gli italiani), il 9,9% l’impiegato (il 48% tra gli italiani).

Manca dunque una visione strategica che, al di là delle necessità legate all’emergenza e alla prima accoglienza, ponga in una dimensione prospettica di medio-lungo periodo il tema della povertà dei livelli di formazione e di competenze del capitale umano che attraiamo.

La polarizzazione dell’occupazione che penalizza operai, artigiani e impiegati

Guardando i dati relativi al periodo 2011-2016 appare evidente come la crisi e la conseguente evoluzione della domanda interna di lavoro abbiano divaricato i destini delle diverse componenti occupazionali. Nel periodo (fig. 21):

- i dirigenti e gli imprenditori si riducono del 10,1%, gli operai e gli artigiani perdono l’11%;

- nel mezzo, gli impiegati e le professioni tecniche registrano anch’esse una diminuzione, seppure con valori più contenuti (rispettivamente,

-3,9% e -0,5%);

- sul versante vincente, si pongono tre segmenti occupazionali che vedono incrementare il loro peso relativo: le professioni intellettuali (+11,4%) e, all’opposto, le professioni legate alla vendita e ai servizi personali (+10,2%), come anche il personale non qualificato (+11,9%).

L’incremento più rilevante tra il 2015 e il 2016 riguarda gli addetti allo spostamento e alla consegna delle merci (+11,4%): un dato che rende evidente quanto si sia progressivamente affermata in questi anni la delivery economy nell’ambito delle attività terziarie.

In sintesi, la lettura dei dati conferma una ricomposizione della piramide professionale che produce una sorta di allungamento, aumentando le distanze tra l’area non qualificata e il vertice.

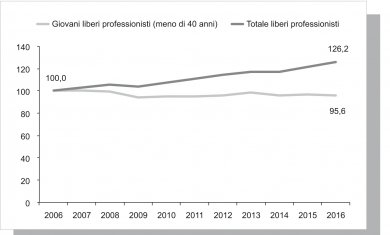

Il restringimento del perimetro di opportunità per i giovani – accentuato, oltre che dalla crisi, dalla permanenza nell’occupazione delle classi più anziane – è confermato dalla minore propensione dei giovani alla scelta della libera professione. Al di là degli effetti della denatalità, all’incremento complessivo dei liberi professionisti, pari al 26,2% tra il 2006 e il 2016, non ha corrisposto un andamento altrettanto positivo da parte dei professionisti con meno di 40 anni. Per questa componente si è infatti osservata una riduzione di 4,4 punti percentuali nel periodo, pari a circa 20.000 unità in meno: ormai da diversi anni, i dati si mantengono su una quota di 5 giovani liberi professionisti ogni 100 giovani occupati e nel 2016 hanno portato al 31,3% la quota dei giovani professionisti sul totale dei professionisti, esattamente 10 punti in meno rispetto a quanto avveniva nel 2006 (fig. 23).

Un paradossale gioco di specchi tra università e mercato del lavoro

Solo il 26,2% della popolazione italiana di età compresa tra i 30 e i 34 anni è in possesso di un titolo di studio di livello terziario: una percentuale che nell’Unione europea ci colloca al penultimo posto, prima solo della Romania (25,6%), e a significativa distanza dai principali Paesi europei, come il Regno Unito (48,2%), la Francia (43,6%), la Spagna (40,1%) e la Germania (33,2%).

La scarsa attrattività dell’istruzione terziaria scaturisce da una pluralità di fattori, sedimentati nel tempo, che si coagulano essenzialmente intorno a due aspetti, strettamente intrecciati tra loro:

- il mismatch tra domanda e offerta di lavoro per le più elevate qualificazioni, che rende poco appetibile un investimento formativo così impegnativo in termini di tempo e di costi, anche alla luce della quasi totale assenza di solide politiche per il diritto allo studio;

- un’offerta basata quasi esclusivamente sui percorsi accademici e considerata poco professionalizzante.

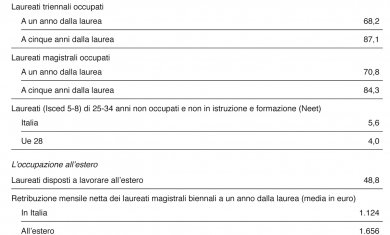

Il rapporto tra giovani laureati e mondo del lavoro, caratterizzato da luci e ombre, è segnato da una forte contraddizione: da un lato, come si è visto, la quota di laureati è considerata troppo bassa; dall’altro, il mercato del lavoro non riesce ad assorbirne a sufficienza. Nel 2016 il tasso di disoccupazione dei laureati 25-34enni è stato pari al 15,3%, valore non distante da quello relativo all’intera coorte d’età (17,7%). L’effetto scoraggiamento è testimoniato dal 5,6% di giovani 25-34enni in possesso di un titolo terziario che non studiano e non lavorano (Neet), una quota sensibilmente superiore al dato medio europeo (4%) (tab. 30).

Per quanto riguarda la domanda di lavoro delle imprese private, nel 2016 solo il 12,5% delle assunzioni previste era relativo a persone laureate, cui si chiedeva nel 67,3% dei casi una esperienza specifica nella posizione professionale da ricoprire.

Occorre però anche evidenziare che, nel complesso, a un anno dalla laurea risulta occupato il 68,2% dei laureati triennali e il 70,8% dei laureati magistrali biennali, ed è necessario aspettare cinque anni per vedere oltrepassare la soglia dell’80% di occupazione (l’87,1% per le lauree triennali e l’84,3% per quelle magistrali biennali). Livelli occupazionali non marginali, se visti alla luce degli alti tassi di disoccupazione giovanile, acuiti dal lungo periodo di crisi economica, ma che nascondono ampie sacche di insoddisfazione per la qualità e le condizioni di lavoro, elementi che peraltro concorrono a scoraggiare la prosecuzione degli studi da parte dei diplomati: agli stipendi bassi e all’ampia parte di occupati sovraistruiti rispetto al lavoro che svolgono (il 37,6% in totale) si aggiunge la scarsa fluidità delle progressioni di carriera e l’esiguo differenziale retributivo con coloro che si fermano al diploma (+14%).

Come in un gioco di specchi, dunque, i deficit dell’alta formazione e quelli del sistema economico e produttivo si amplificano e si alimentano l’uno con l’altro.

Le tante fragilità del territorio

La stima del danno complessivamente arrecato al Paese dai fenomeni sismici, franosi e alluvionali degli ultimi settant’anni calcola un costo umano di oltre 10.000 vittime, danni economici per circa 290 miliardi di euro, con una media annuale di circa 4 miliardi.

Per ridurre la pericolosità associata a fenomeni di carattere idrogeologico esiste già un quadro analitico di interventi (oltre 9.000) individuati dalle Regioni e una stima delle risorse necessarie per il loro completamento, pari a circa 26 miliardi di euro: una cifra in sé compatibile con un impegno pluriennale, ma che comporta comunque uno sforzo molto superiore all’attuale impegno finanziario dello Stato su questo fronte, che finora è stato assai contenuto (500-600 milioni di euro all’anno).

Sul fronte dei terremoti, occorre operare preventivamente per attenuare la vulnerabilità del nostro patrimonio edilizio, specie nelle zone a maggiore pericolosità. Il miglioramento sismico del patrimonio edilizio residenziale italiano (in larghissima parte privato) comporta un costo variabile tra i 70 e i 100 miliardi di euro, a seconda che ci si limiti alle aree ad alta o medio-alta pericolosità (zone 1 e 2) o che si comprendano anche le zone a pericolosità medio-bassa (zona 3).

La media di perdite della rete nazionale si attesta intorno al 39%. De resto, un quarto della rete idrica nazionale è stato posato oltre cinquant’anni fa e nelle città questa percentuale sale notevolmente. Perdite di rete consistenti, nell’ordine del 40-50%, si registrano in molte grandi città del Paese (fig. 24). Il fabbisogno di investimenti per il rinnovo e la manutenzione della rete si aggira sui 5 miliardi di euro all’anno.